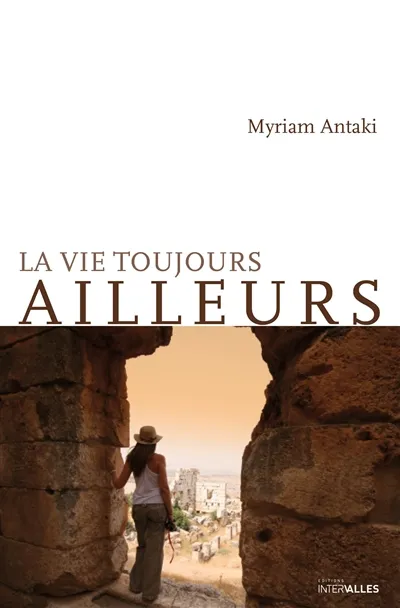

Myriam Antaki nous parle de son livre La Vie toujours ailleurs, publié aux éditions Intervalles.

Myriam Antaki, originaire de Damas, est une auteure syrienne issue d’une famille chrétienne et francophile. Avant le déclenchement de la guerre en Syrie en 2011, elle résidait à Alep avec son époux Georges Antaki. Depuis lors, elle a élu domicile au Liban. Ses romans sont traduits dans plusieurs langues, dont l’arabe, l’anglais, le grec, le turc et l’hébreu.

Lire aussi cet Article… Entretien avec Charles Adrianssens & Paul Montjotin.

INTERVIEW

Votre parcours et la puissance de votre écriture ne peuvent que susciter l’admiration. D’où puisez-vous l’inspiration pour écrire un livre d’une telle force ?

Chaque écriture sonde le plus profond de l’auteur dans une porosité entre l’évènement extérieur et le sentiment qu’il ouvre en lui, qu’il soit une plaie ou un ravissement. Ce livre porte la puissance destructrice de la guerre qui ne peut que creuser une construction en péril. Souvent, il est difficile de mettre des mots pour dire une tourmente mais l’obsession d’un vécu finit par s’imposer dans l’écriture, dans une fidélité à une terre-sève, à un espoir de la vie. Dans ce livre, le contraste entre la chute d’un monde et le foisonnement de personnages fictifs porteurs de lumière, équilibre un texte qui veut émerger du chaos, du sang et de la mort. Entre réalité et fiction, l’attente de l’amour, le rêve du bonheur finissent par balayer l’incertitude et la peur.

Le titre « La Vie toujours ailleurs » semble porter une signification profonde. Pourriez-vous nous en dire plus ?

L’héroïne, Layla, se déplace toujours. Elle abandonne sa ville natale, Alep, à cause de la guerre pour se réfugier à Damas qui semble plus préservée. Ici se confondent une réalité de la guerre et une fiction de l’amour. Elle échoue enfin à Beyrouth au moment de l’explosion du port. Hayat, son amie finit par émigrer en Australie. Tous les personnages incarnent une réalité sociale de la guerre et l’exode de milliers de Syriens de toutes religions et classes sociales. Pour les chrétiens de Syrie, ces déplacements sont liés à une violence contre eux qui finit par précipiter leur départ, une violence portée par des groupuscules fanatisés. La Syrie d’avant la guerre était un pays de cohabitation religieuse parfaite.

« La Vie toujours ailleurs » est un chant d’espérance. Elle pourrait être aussi un retour.

Il est question de la guerre en Syrie, mais il est également question d’amour, de résilience et d’espoir. Comment avez-vous trouvé l’équilibre entre ces différentes thématiques ?

Ce livre décrit une société de Syrie, d’avant la guerre, dont l’art de vivre traditionnel portait ses espoirs et ses contraintes, quand se dévoilent successivement les éléments d’une guerre sans merci. Décrire les atrocités de cette chute du monde aurait rendu le livre un document d’évènements historiques violents, mais le vrai mobile de cette écriture était de poser, sur une terre noyée de sang, des paillettes de lumière. Si j’ai pu aboutir et arriver jusqu’à la dernière page c’était pour croire que dans une société en déchirure, il y aurait de la place pour la liberté et l’amour.

Face à l’horreur, vous donnez vie à une histoire d’amour passionnée entre Layla et Salam. Pensez-vous réellement que l’amour est possible dans un monde en guerre ?

Absolument. Nous savons tous que les grandes histoires d’amour survivent dans l’interdit et dans une rupture d’avec les normes sociales. La guerre, le sentiment du danger, la crainte de perdre l’être aimé renforcent le sentiment de l’amour. La fragilité porte une exaltation en plus. Les histoires d’amour durant les guerres sont toutes bouleversantes. Elles sauvent l’humanité par la force du sentiment.

Quelle était la vie de Layla avant les bouleversements causés par la guerre. Quels étaient ses rêves, ses aspirations, ses forces et faiblesses ?

Layla qui veut dire « La nuit » émerge d’un milieu modeste et simple. Elle est très belle et ceux qui l’aiment disent d’elle qu’elle est une « nuit étoilée », une « nuit lunaire ». Sa vie aurait pu s’écouler dans la rue Sissi entre ces mêmes personnes qui racontent toujours des histoires, celles d’un passé embelli et essaient, malgré tout, avec condescendance, de considérer la modernité du monde. Sans doute que Layla allait en tout cas fuir l’hermétisme d’un giron étouffant. Elle avait grandi, et les parfums de jasmin, de chèvrefeuilles des patios, sont déjà une première évasion. Elle adore étudier pour découvrir le monde extérieur. J’imagine qu’elle allait incarner, même sans la guerre, la femme d’une Syrie moderne, une femme de la liberté.

Quelles ont été vos plus grandes difficultés et vos plus grandes satisfactions lors de l’écriture de cet ouvrage ?

Écrire la guerre était un saignement permanent surtout lors de la destruction des sites merveilleux de Syrie, comme Palmyre. La beauté sauve le monde et l’anéantir relève probablement d’un malaise identitaire. Chaque jour portait des nouvelles de dévastation, de violence, de tortures et de morts. La guerre ignore l’humain et hélas, l’horreur extrême risque de bloquer l’auteur, entre écœurement et découragement.

Les plus grandes satisfactions de l’écriture résident dans la fiction qui est la liberté de créer. Soudain, d’un personnage totalement inventé, émerge un élément de vie qui dicte à l’auteur un cheminement. Il devient une force déterminante dans le récit et bouscule parfois l’idée initiale. L’auteur subit souvent ce retour des choses. Ainsi, ont surgi Amal, (l’espoir), Hayat, (la vie), Rabih, (le printemps), des personnages aux prénoms de lumière. Les voir vivre entre les lignes était un très grand bonheur.

Votre héroïne est tiraillée entre son attachement à son pays et la nécessité de fuir pour survivre. Dites-moi, en votre for intérieur, où se trouve finalement le chez-soi dans ce monde brisé.

On quitte toujours son pays, espérant y revenir très vite. L’idée d’un exil court et provisoire encourage le départ puisque la guerre est limitée dans le temps. Le sentiment du retour est toujours présent dans la précipitation d’un départ. Souvent, l’on ne revient jamais plus et la patrie portée en soi devient un souvenir parfois embelli par l’absence. Quand le monde est brisé, la force de l’exilé est de garder en lui sa culture d’origine, son enfance des attentes qui doivent s’exprimer ailleurs tout en essayant de s’adapter à un monde nouveau. Le chez-soi est d’accepter une autre vie, d’aimer réussir ailleurs, gardant la force du vécu et des souvenirs.

Parlez-nous de l’identité, réellement, ça existe ? N’est-elle pas une fiction ?

Bien sûr que l’identité existe et souvent les grands problèmes de violence sont liés à une identité bafouée, une mauvaise intégration, un manque d’amour. Aujourd’hui, le pouvoir de l’identité est de pouvoir intégrer des parcelles de vies différentes qui devraient mener à une cohérence de la personnalité, une richesse dans la tolérance. On peut parler plusieurs langues, réunir en soi des mondes différents, développer une identité complexe, réceptive, vitale. Ceci n’est jamais impossible. L’identité est une perméabilité, une porosité aux autres qui rend fort. Je suis syrienne, je parle plusieurs langues et je pense que tous ces éléments culturels totalement différents enrichissent mon identité. Je suis une orientale attaché à ses racines mais je regarde le monde souvent émerveillée par la différence même si je rejette tout excès. L’identité de demain devrait croître dans une culture de la tolérance.

Parlez-nous de Dieu, de votre foi, dans ce livre, où se trouve-t-il ?

Je suis née dans une famille grecque-catholique, un rite de l’Orient. J’ai grandi dans une école de religieuses où l’enseignement du catéchisme accompagnait à tous les âges. Bien sûr, à l’heure de la première jeunesse tout ceci me sembla dépassé et superflu. Plus tard, avec l’exil et la guerre, les souffrances tout autour, je me mis à prier beaucoup. Bien sûr pour ma famille, mon pays, les exilés de la terre, la paix qui ne venait pas. Je ne suis pas sûre de pouvoir changer le monde mais la prière me rassure chaque matin et chaque soir.

Dans ce livre, je parle des chrétiens de Syrie, de leurs rites et traditions. Je respecte le vrai islam vu que mon pays a toujours été un exemple de vie intercommunautaire avant la guerre. Les mercenaires de Daech sont des criminels à la solde de pays riches et corrompus.

De la Syrie, je garde le souvenir des églises bondées le dimanche, de l’appel à la prière cinq fois le jour du haut des minarets, et aussi de belles synagogues encore debout. Dieu est miséricordieux dans toutes les religions. Croyons au pardon pour une nouvelle vie.

Entretien réalisé le 29 juin 2024

#LavieToujoursAilleurs #AmourEnTempsDeGuerre

Laisser une reponse