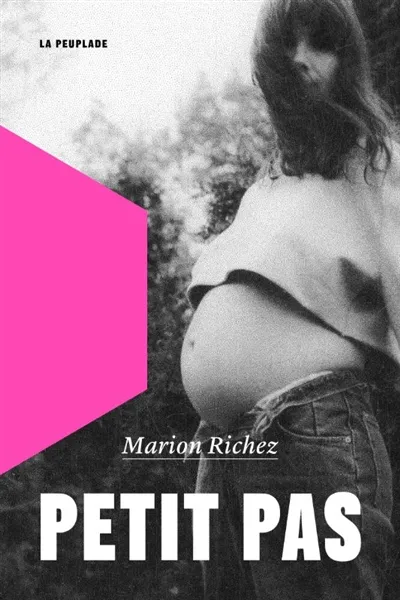

Marion Richez nous parle de son livre Petit pas, publié chez La Peuplade.

Née dans le nord de la France, Marion Richez vit actuellement en Provence où elle enseigne la philosophie. Petit Pas est son troisième roman.

Voir Le Livre Ici… Petit pas : Le Livre De Marion Richez

Lire aussi cet Article… Entretien avec Vincent McDoom

INTERVIEW

Pourquoi ce livre et pourquoi maintenant ?

Je suis particulièrement sensible aux rapports de pouvoir qui ombrent nos sociétés, sans même que ceux qui les subissent s’en rendent totalement compte, puissent mettre des mots exacts dessus.

Par exemple, la façon dont les femmes enceintes sont, ou ne sont pas traitées, dans l’espace public. Le statut très minoré des enfants, jusqu’aux dérives pédo-criminelles dont on découvre peu à peu l’ampleur. Mais aussi tout ce que les malades ont à subir dans le parcours du combattant d’un traitement hospitalier…

La liste est longue. Notre monde est tissé de toutes ces violences ordinaires qui nous persuadent sourdement que nous ne valons pas. Des êtres comme Annie, convaincus leur valeur authentique malgré le matraquage néolibéral, peuvent rester debout, et aider les autres.

Vous avez choisi des prénoms très simples : Martin, Mathilde, Jean, Annie. Était-ce une manière de ne pas encombrer le récit et de le rendre immédiatement familier ?

Ce sont des prénoms d’amis. Aujourd’hui les jeunes générations portent des prénoms plus originaux, quasiment individualisés, et les prénoms tout simples sont davantage réservés à une certaine classe sociale. J’ai aimé qu’ils soient portés par de jeunes gens d’aujourd’hui.

La précarité que vivent Martin et Mathilde est à la fois matérielle et relationnelle. Laquelle vous semble aujourd’hui la plus destructrice ?

Elles vont de pair. C’est cela qui est terrible. La beauté, l’accès une certaine éducation, et aussi un certain sentiment d’évidence, de fluidité dans le rapport au monde, de certitude que tout ira pour le mieux pour soi, tout cela est confisqué.

Il n’y qu’à l’observer dans la gestuelle même, dans les corps, pour voir que l’être au monde est façonné par la classe sociale.

On parle souvent de « l’abandon social », mais votre livre montre une solitude générationnelle criante. Est-ce que le drame de Mathilde et Martin, c’est avant tout d’avoir été « oubliés ». Par une société qui ne jure que par la compétition ?

Leur drame est en effet que la société n’a pas pu réparer ce que leur famille n’a pas mis en place. Il n’y a pas eu de « seconde chance » pour eux, par le biais de l’école par exemple. S’il y a une seconde chance dans nos sociétés aujourd’hui pour des êtres abîmés tels que ce jeune couple, elle n’est plus portée par une volonté de l’État et par des politiques publiques, mais par le miracle de relations individuelles, lorsque certains êtres ont encore assez de cœur et d’entrailles pour pousser les murs invisibles érigés entre nous. La question est de savoir comment les conserver, ces entrailles, et d’où elles viennent.

Annie est une figure magnifique, mais elle n’est pas une héroïne de cinéma : elle ne « sauve » pas, elle accompagne. Comment ce personnage de voisine, si ancré dans les gestes simples du potager, est-il né sous votre plume ?

Elle est un hommage à toutes ces femmes que j’ai pu rencontrer, dont la présence même était agissante, un hommage à tous les gestes simples et parfaits que je leur ai vus faire, et qui m’ont bouleversée, tant j’en voyais le caractère exceptionnel et pourtant tout naturel pour elles.

Dans un monde qui s’éloigne, de plus en plus numérique, vous réhabilitez la voisine. Le voisinage est-il, pour vous, le dernier rempart tangible contre l’isolement social ?

Si tout est politique, aller rencontrer la personne qui habite à côté de chez soi est sans doute un acte très significatif. Inversement, s’être habitué à ne pas connaitre ceux qui vivent près de nous, tout en se noyant dans l’ailleurs du numérique, est aussi très significatif, et a été politiquement construit. Au point que la rencontre avec les voisins, qui était totalement évidente, tout naturellement incitée par la société il y a encore quelques décennies, est devenue aujourd’hui presque subversive. Comme tout ce qui, au passage, relève de la rencontre authentique, incarnée, attentive, avec l’autre.

« Petit pas » raconte une histoire dépouillée, presque silencieuse. Était-ce un choix délibéré ? Et peut-on dire que ce livre est politique, non par discours, mais par son attention portée à l’échelle humaine ?

Merci pour ces mots. J’aime le silence que permet de créer un certain travail sur les mots. J’aime l’épaisseur du silence d’Annie, qui invite à ne pas rester à la surface des choses. Quant à l’intime, il est sans doute toujours politique. Les idéologies ne s’arrêtent pas aux portes de l’intériorité : ce qu’elles veulent, c’est justement les imprégner, nos intériorités, s’infiltrer totalement en nous pour que nous leur donnions notre entier et « libre » consentement, jusqu’à se refléter dans chacun de nos gestes et de nos regards. La langue du IIIe Reich de Viktor Klemperer a parfaitement analysé cela.

Dites-nous, au fond, pourquoi écrivez-vous ?

J’écris parce qu’il y a certaines choses qui ne peuvent se dire. Et que je ne peux dire, que par la littérature. La théorie, la philosophie, l’explication orale, le débat ne suffisent pas. On peut parler longtemps du thème et de l’histoire d’un livre : il y a quelque chose que fait la langue, au moment de la lecture, comme une respiration, quelque chose de presque organique et relevant en même temps de l’esprit, qui nous entraine dans des espaces intérieurs auxquels nous n’avons accès que par ce biais. C’est très mystérieux, et cet effet de la langue n’est pas toujours consciemment perçu, même par les lecteurs, car il est quasiment ineffable. Alors on se raccroche à l’histoire, qui elle est tangible.

La culture, pour vous, c’est quoi ?

Hannah Arendt a écrit dans La crise de la culture qu’une personne cultivée, c’est « quelqu’un qui sait choisir ses compagnons parmi les hommes. Les choses. Les pensées, dans le présent comme dans le passé. »

La culture permet de repérer les trésors, humains, textuels, artistiques, de bien s’entourer. Sans quoi on n’est condamnés à ne rien voir, à manger, sans même aimer ça, ce dont le système s’applique à nous gaver.

On est comme un enfant qui refuse la bouchée qu’on voudrait lui enfourner, parce qu’il a vu autre chose qui brille au loin.

#MarionRichez #PetitPas #LaPeuplade

Laisser un commentaire