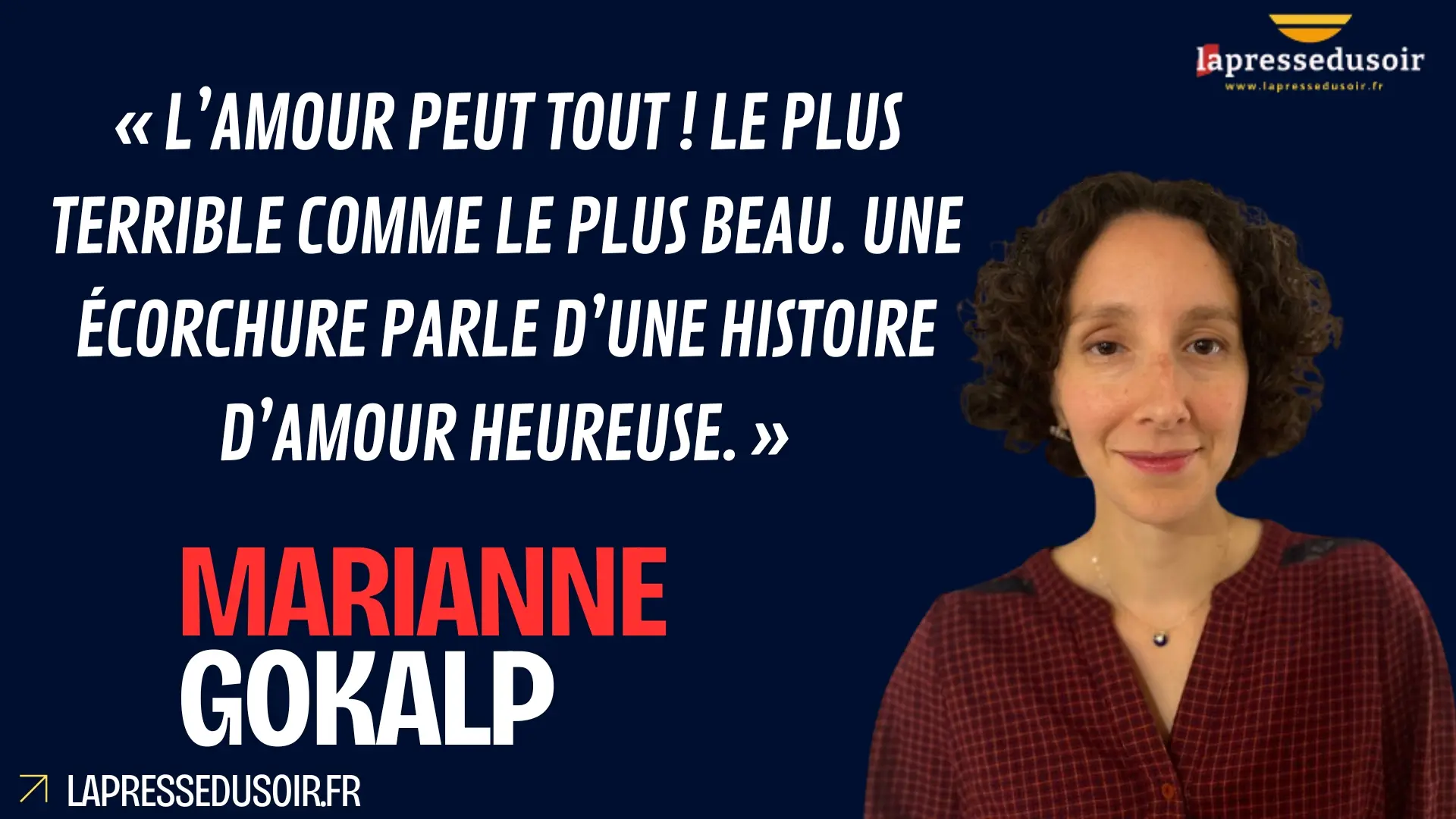

Marianne Gokalp nous parle de son livre Une écorchure, publié aux Éditions du Canoë

Marianne Gokalp est née à Paris dans une famille française d’ascendance gréco-turque. Professeure agrégée, elle enseigne la littérature anglaise en Loire-Atlantique. Une écorchure est son premier roman.

Voir Le Livre Ici… Une écorchure: Le Livre de Marianne Gokalp

Lire aussi cet Article… Entretien avec Nicole Mersey Ortega

INTERVIEW

Pourquoi ce livre et pourquoi maintenant ?

Mon roman paraît cette année parce que le personnage principal, Genevièy, a trouvé sa voix jusqu’à moi. Jusqu’alors, la maladie (ici le cancer) était un sujet que je connaissais mais sur lequel il ne m’intéressait pas d’élaborer un récit. Et puis est née cette idée de bâtir un texte étrange, à la lisière de la fiction et de la poésie. Le texte a organiquement suivi l’hybridation du personnage principal, Genevièy, cette ‘jeune-vieille’ qui, tombant brutalement malade en pleine jeunesse, se métamorphose et de ce fait traverse tous les âges, de l’enfance à l’extrême vieillesse. Son voyage dans la matière-temps m’a soudain intéressée, peut-être justement parce que je n’ai pas son âge, que je suis (un peu !) plus vieille, et que je suis traversée par le temps, d’une toute autre façon.

Le titre de votre livre, » Une écorchure », est très évocateur. Que représente-t-il pour vous ? Y a-t-il une symbolique particulière derrière ce choix ?

Ce titre, c’est Genevièy qui le prononce en pensée lorsqu’elle constate le sang sur son sein. Elle pose ce mot simple sur le sang séché sans pouvoir l’expliquer, puisqu’elle n’a pas de souvenir d’abrasion. Cette blessure inaugurale est une énigme. C’est un mot inoffensif qui cache une terrible nouvelle.

Cette terrible nouvelle se mue en drame (et non en tragédie, puisqu’elle survit) et ce drame, elle le garde en son sein lorsqu’elle guérit et qu’elle marche ou danse au milieu de la foule. Cette écorchure invisible devient un élan vers les autres écorchés. Maintenant qu’elle a vécu, elle s’interroge : qu’en est-il des autres, des passants qu’elle croise dans la rue, et de leurs drames à eux, dont elle ne connaît rien ? Le personnage atteint une forme d’humilité : ce n’est qu’une écorchure parmi d’autres.

Le livre aborde frontalement la jeunesse interrompue. Qu’est-ce qu’être « jeune-vieille », comme vous l’écrivez ?

C’est être confronté·e à l’éventualité de notre propre mort à un âge où l’on se croit encore éternel. C’est une tragédie, car pour le coup, l’insouciance n’y survit pas. On fait un bond de plusieurs décennies, on est traversé·e de questionnements qui sont celles de vieilles personnes en fin de vie, car justement le jeune malade est forcé de penser sa fin comme imminente. Ensuite, la particularité d’une des thérapies contre le cancer, la chimiothérapie, c’est qu’elle transforme physiquement, de façon impressionnante et unique, l’apparence du malade, qui perd (entre autres) tous les cheveux et les poils de son corps. L’intégrité physique est atteinte, le visage perd l’encadrement des cheveux, l’expressivité des sourcils, le teint devient diaphane ou gris selon la couleur de peau. Les nourrissons, eux aussi, naissent sans sourcils. Les vieilles personnes se dégarnissent. Jeune-vieille naît entre ces deux extrémités-là, sauf que pour elle, ce n’est pas dans l’ordre des choses. D’où ce mot-valise un peu monstrueux.

Mais si son insouciance est morte, la joie de vivre, elle, prend le dessus sur le monstrueux. Le personnage de Genevièy est traversée par une grande vitalité, peut être plus forte que celle des jeunes et des vieux autour d’elle, et elle emporte le lecteur/la lectrice dans cette vitalité.

Vous décrivez la perte de fertilité comme une condamnation brutale. Comment traduire cette dimension de la maternité empêchée sans tomber dans le pathos ?

Je ne parlerais pas de condamnation brutale, plutôt d’une menace, car la perte de fertilité n’est pas certaine. Rien n’est certain dans ce qui vit Genevièy. Comme tout le reste du roman, le sujet de la maternité possible pose de façon accrue et brutale la question du temps et de l’avenir au milieu d’un présent menacé de mort. C’est une question métaphysique qui mérite mieux que des lamentations infinies. Pour atteindre la vérité d’un drame humain, j’essaie de décrire au plus près les faits et les émotions qu’ils déclenchent. Le pathos, c’est en faire trois fois trop, c’est ne pas savoir s’arrêter. C’est l’excès. Je laisse ça aux cellules cancéreuses.

La relation avec F. est centrale : humour, tendresse, résistance. Comment l’amour transforme-t-il l’expérience du cancer ?

L’amour peut tout ! Le plus terrible comme le plus beau. Une écorchure parle d’une histoire d’amour heureuse. Ce n’est malheureusement pas le cas de tous les malades du cancer, en particulier les femmes en couple avec des hommes, qui ont six fois plus de risque de se séparer de leurs conjoints que les hommes en couple avec des femmes. La résistance, comme vous dites, n’est hélas pas très masculine face à la maladie.

L’ombre de la mort traverse le récit, mais il y a aussi un amour intense de la vie. Comment avez-vous trouvé cet équilibre narratif ?

Il était important pour moi d’écrire un roman lumineux, car le sujet est lourd. Assez rapidement, le lecteur rencontre le médecin qui annonce la reconstruction à venir. C’est donc la promesse d’un récit porté vers et par l’avenir. Par ailleurs, si le cœur du texte parle du corps menacé de mort, il y a comme vous le dites de l’humour, de l’amour, de la résistance, du plaisir. Enfin, le début et la fin du récit sont immergés dans la sensualité du corps : le corps désirant et désiré au début du roman et le corps qui danse à la fin. C’est la vie qui a le dernier mot.

Dans le livre, on sent une grande fascination pour les mots, la langue. Comment cette langue vous a-t-elle aidée à « rafouster », c’est-à-dire à résister, à reconstruire ?

Le désir de créer, chez moi, est un désir pour la langue. C’est autant un désir d’écrivaine qu’un désir de lectrice. Voilà pourquoi Genevièy est une grande lectrice durant sa maladie. L’alitement créer l’occasion de lire, relire, repenser aux lectures vécues. Les mots sont une résistance, ils l’« arriment », comme dirait Marion Muller-Colard (L’Ordre des choses, récit sur la fin de vie d’un père frappé d’un AVC). M. Muller-Colard dit aussi : « C’est une sorcellerie qui aura guidé toute ta vie : qu’on te donne le bon mot et la mâchoire du malheur se desserre. » Je trouve très juste cette définition du pouvoir de la littérature. Dans Une écorchure, rafouster, c’est ce « bon mot », du moins je l’espère : c’est un verbe d’une immense vitalité que je dépose aux pieds du lecteur ou de la lectrice. Pour qu’il l’accompagne et l’aide à résister le jour où il le faudra, car nous sommes tous traversés par des épreuves, quelles qu’elles soient.

Parlez-nous des coulisses, à quel moment du processus, avez-vous su que l’histoire « tenait », et qu’elle avait le potentiel de devenir ce qu’elle est aujourd’hui ?

L’histoire a tenu à partir du moment où j’ai trouvé la narratrice, celle qui s’adresse à Genevièy par le tutoiement. Ce tutoiement me permettait aussi d’intégrer le lecteur ou la lectrice tout en le/la tenant à distance. Grammaticalement, on se sent impliqué, et pourtant ce n’est pas à nous que la narratrice s’adresse. Cela permet une lecture à distance, loin du pathos. Cette adresse à la deuxième personne du singulier, c’était la dernière étape du processus d’écriture. Elle permet de faire un pont entre le personnage et le lecteur/la lectrice, de l’inviter à un voyage singulier, dont on sort indemne mais, je l’espère, positivement changé.

#UneEcorchure #MarianneGokalp #Roman #Cancer #Littérature #InterviewLivre

Laisser un commentaire