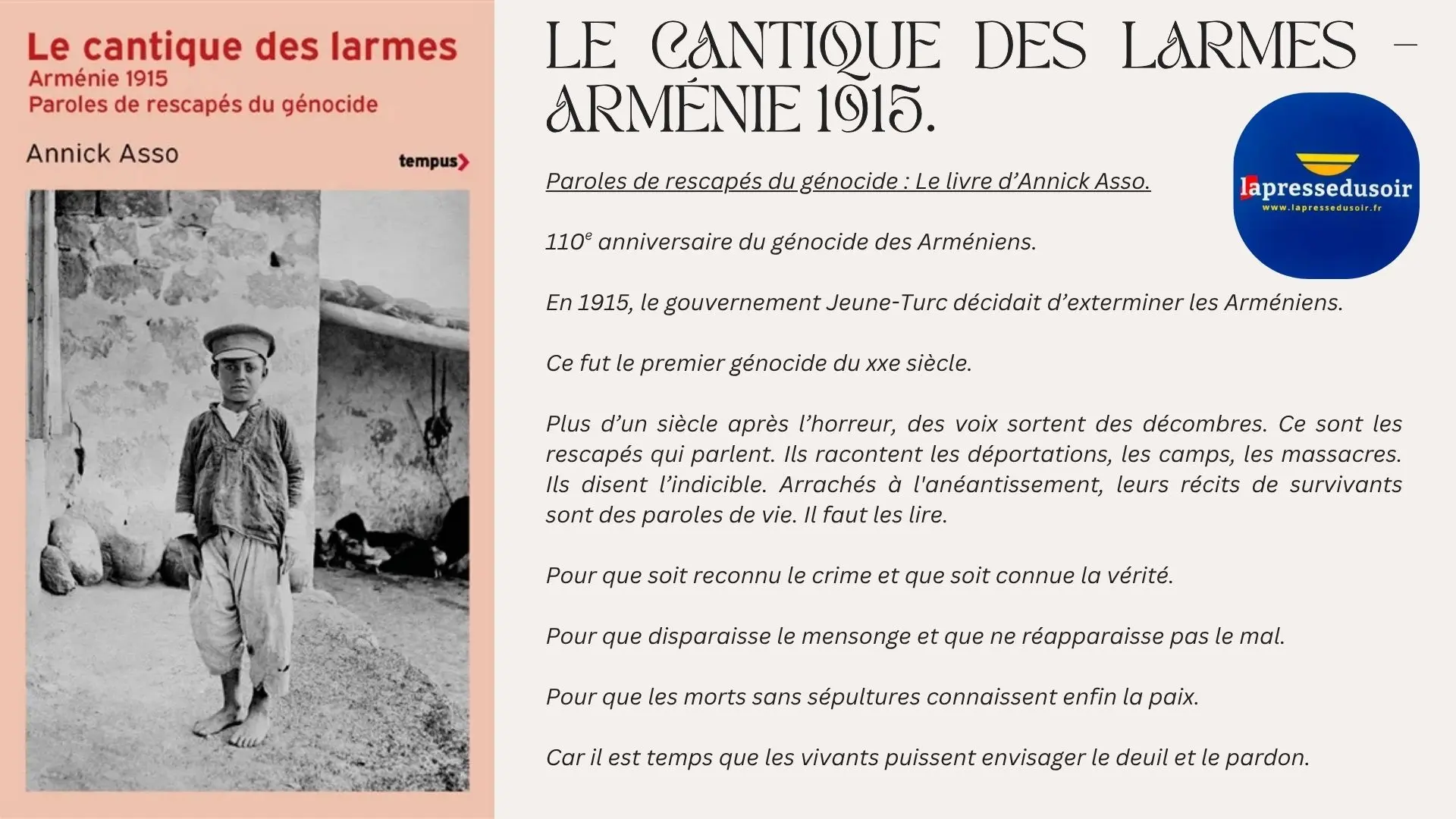

Annick Asso nous parle de son livre Le cantique des larmes, réédité aux éditions Perrin.

..*..*..

Professeure agrégée de lettres modernes. Enseignante et chercheuse à l’université. Annick Asso est spécialiste des représentations des génocides dans la littérature.

« Transformer l’intime en récit partageable, c’est accepter de n’être qu’un passeur : s’effacer pour que la voix de l’autre, du rescapé ou du témoin, reste première. »

— Annick Asso

Voir le Livre Ici… Le cantique des larmes, Annick Asso

Lire aussi cet Article… Entretien avec Esther Benbassa

INTERVIEW

Vous avez choisi de rééditer ce livre, initialement paru en 2005, sans en écrire un nouveau. Pourquoi ce retour ?

Parce que Le Cantique des larmes s’inscrit dans un temps long, celui de la mémoire génocidaire. Sa forme d’origine, avec ses récits bruts et sa construction littéraire, portait déjà une vérité irréductible : celle des voix des survivants, transcrites dans toute leur intensité, leur pudeur et leurs silences. En 2005, ces paroles semblaient déjà précieuses. Désormais, en 2025, alors que les derniers témoins se sont tus, ces récits deviennent irremplaçables. C’est pourquoi la réédition ne cherche moins à actualiser ces récits qu’à les maintenir vivants, dans leur grain et leur souffle originels, afin que leur puissance d’émotion et leur force d’attestation et de transmission demeurent intactes.

En le retravaillant pour cette nouvelle parution, avez-vous connu des moments de doute ?

Oui, face au risque que ces récits, arrachés à l’intime, soient perçus comme éloignés de notre temps. Toutefois, l’actualité – le blocus du Haut-Karabagh, l’épuration ethnique de 2023 – a rappelé que le processus génocidaire n’appartient pas qu’au passé. Ces témoignages résonnent dans le présent comme des avertissements. Mon doute s’est transformé en conviction : les mots de celles et ceux qui ont vu l’extrême limite de l’humain peuvent encore infléchir notre regard, à condition de les transmettre au plus près de leur vérité vécue.

À quel moment avez-vous pris conscience que ces témoignages ne pouvaient rester à l’état brut ?

Dès mes premières recherches sur les récits de rescapés et de témoins du génocide des Arméniens, il m’est apparu que ces voix, si elles restaient dispersées, risquaient de se perdre dans le bruit du monde. Les inscrire dans un recueil prenant la forme d’un cantique, dans une composition chorale, c’était leur offrir une sépulture symbolique : cette mise en écriture qui, tel un linceul, enveloppe les disparus dans la dignité et la postérité, et leur restitue un nom, un visage, une histoire que l’on avait voulu leur arracher. En effet, la forme choisie pour Le Cantique des larmes permet aussi de mettre en regard les récits, de faire apparaître leurs convergences, cette réalité collective qui se dégage de trajectoires singulières.

Comment s’est déroulée la rencontre avec les familles et associations ?

Certains descendants n’avaient jamais entendu les détails de ces histoires ; d’autres détenaient des documents jamais exploités. Ainsi, il fallait patience et respect pour écouter, lire, relire, traduire, mettre en forme le vécu des rescapés, et croiser ces témoignages avec ceux d’observateurs étrangers afin de créer des points d’ancrage et d’écho dans l’ouvrage. Des associations comme ARAM à Marseille ou la Maison de la Culture arménienne d’Alfortville ont été des relais essentiels. En somme, chaque récit recueilli et choisi représentait un geste de confiance.

Qu’apportent ces voix individuelles de plus que les chiffres ou les grandes fresques historiques ?

Dans Le Cantique des larmes, j’ai voulu retenir les récits les plus significatifs et les plus marquants, classés par région et par période, afin d’offrir un panorama à la fois global et précis du génocide de 1915.

Ainsi, les voix individuelles donnent un visage, un corps, une respiration à l’histoire. Là où la statistique écrase, le témoignage singularise : une enfant rebaptisée Amina, un jeune garçon devenu Bin Ibrahim, une femme serrant un flacon de poison pour échapper au viol. De ce fait, ces détails déplacent notre compréhension : on ne regarde plus un million et demi de victimes anonymes, mais Esther, Manoug, Zabel… L’histoire sort de l’abstraction pour entrer dans l’expérience vécue.

Avons-nous manqué quelque chose collectivement dans notre manière d’aborder cette histoire ?

Nous avons souvent abordé le génocide arménien par le prisme de la reconnaissance politique ou de la comparaison avec d’autres crimes de masse. Cependant, la mémoire est aussi affaire de chair et de langage. En oubliant d’écouter les survivants dans leur singularité, on réduit la catastrophe à un dossier diplomatique. En d’autres termes, cela révèle notre difficulté à accueillir la douleur de l’autre, y compris au sein de la diaspora arménienne, sans la filtrer par nos propres cadres de pensée.

Que représente pour vous le mémorial de Tsitsernakaberd ? Et que reste-t-il à faire ?

Le mémorial de Tsitsernakaberd, perché sur une colline dominant Erevan, capitale de l’Arménie, est un lieu de recueillement à l’architecture sobre, s’élevant vers le ciel pour symboliser un deuil empreint de dignité. Néanmoins, aussi fort et nécessaire soit-il, un monument ne suffit pas. Par ailleurs, le musée attenant, ouvert en 1995, séduit par la clarté de son organisation pédagogique et par ses explications multilingues (arménien, russe, anglais, français). De manière générale, il faut continuer à multiplier les lieux et les supports où la parole des survivants de tous les génocides demeure accessible : expositions d’archives écrites et orales, rééditions, traductions, mises en scène dans l’espace public. Rendre justice à cette mémoire, c’est la faire circuler hors du cercle des déjà convaincus.

Comment analysez-vous les tensions récentes autour de la reconnaissance, dans le contexte actuel ?

Elles confirment que la vulnérabilité historique de l’Arménie n’est pas surmontée. L’effacement du Haut-Karabagh en 2023 s’inscrit, comme l’a formulé Vincent Duclert, dans « une entreprise génocidaire qui a 130 ans ». L’histoire pèse lourdement sur la géopolitique actuelle : le déni, les alliances stratégiques, l’indifférence internationale rejouent des schémas anciens. L’Arménie n’est pas sortie du cycle où sa survie dépend de la lucidité et de la volonté d’autrui.

Y a-t-il un passage qui vous a particulièrement mise à l’épreuve ?

Oui, celui où un témoin raconte comment Zeki bey, le très cruel vali de Deïr-Zor, se saisissait des enfants, y compris des nourrissons, par la pointe de son sabre, les faisait tournoyer avant de les écraser au sol. Relater de tels passages, c’était affronter la nudité d’un acte de mort, sans autre justification que la haine absolue. En réalité, c’est précisément parce que ces phrases heurtent qu’elles restituent toute la vérité des crimes génocidaires perpétrés dans l’Empire ottoman contre les Arméniens et leur descendance.

Comment avez-vous travaillé le langage pour porter la douleur sans l’écraser ?

En privilégiant une « écriture blanche », sobre, qui ne cherche pas à esthétiser. Le style est volontairement dépouillé : phrases courtes, précision factuelle, vocabulaire rigoureux. Il s’agissait de laisser au lecteur l’espace pour recevoir, sans lui imposer une émotion fabriquée. L’équilibre tient à la fidélité aux mots des témoins et à la retenue dans le commentaire. Autrement dit, transformer l’intime en récit partageable, c’est accepter de n’être qu’un passeur : s’effacer pour que la voix de l’autre, du rescapé ou du témoin, reste première.

#AnnickAsso #CantiqueDesLarmes #VoixDesSurvivants #HistoireArménienne

Laisser un commentaire