Asya Djoulaït nous parle de son livre Ibn, publié aux Éditions Grasset et Fasquelle.

La recherche de transcendance des adolescents est un angle mort en littérature contemporaine.

– Asya Djoulaït

..*..*..

Asya Djoulaït est née à Paris. Elle enseigne la littérature au lycée et a publié un premier roman, Noire précieuse, chez Gallimard en 2020.

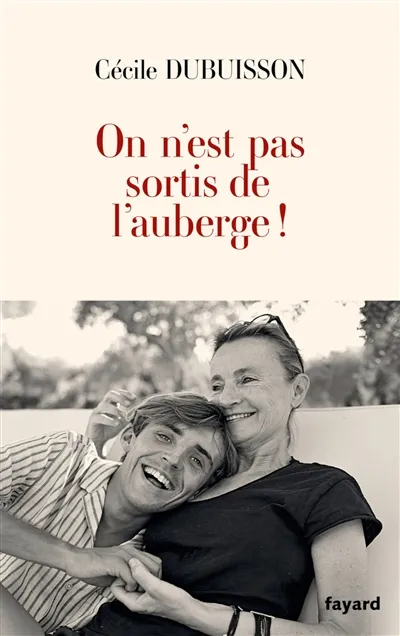

Acheter le Livre Ici… Ibn – Asya Djoulaït

Lire aussi cet Article… Entretien avec Arthur Rogé

INTERVIEW

Parlez-nous de vous. Qui est Asya Djoulaït ?

J’aime rire et vivre toutes sortes d’aventures. J’apprécie particulièrement les discussions que les lectures de textes suscitent. J’observe les transformations de la langue française, je me délecte de ses métamorphoses ; j’aime lorsqu’elle me surprend. C’est la raison pour laquelle j’ai écrit un premier roman, Noire précieuse, qui met à l’honneur le nouchi, répandu en Côte d’Ivoire et ailleurs, grâce à la diaspora ivoirienne.

J’enseigne la littérature dans le secondaire, en France, et je suis passionnée de théâtre (j’ai longtemps joué au sein d’une troupe internationale).

Quel a été le point de départ de ce livre ? Une image, une émotion, une idée ? À quel moment avez-vous su que vous teniez l’histoire que vous vouliez raconter ?

À l’origine de ce deuxième roman, il y a la minute de silence que nous avons dû observer après l’assassinat de Samuel Paty. Nous l’avons faite avec ma classe de lycéens et, juste après, une élève m’a dit : « il n’y a pas eu de silence quand ma mère est morte », un de ses camarades lui a répondu « y a pas d’silence pour les gens comme nous ». Leurs mots et leur amertume ont agi comme une déflagration. J’ai eu envie de raconter dix années d’enseignement en région parisienne avec des élèves qui, pour la plupart, croient en Dieu et pour lesquels il existe des choses qui sont sacrées, c’est-à-dire dignes de respect : l’entraide, le fait de croire, le sens de la famille, de la parole donnée, des parents… Donc, le point de départ vient du constat que mes élèves grandissent dans une société française qui méprise leur existence.

Le sens de la justice, la spiritualité, le besoin et la recherche de transcendance des adolescents sont un angle mort en littérature contemporaine. Ce roman est une manière pour moi de les conforter dans ce qu’ils sont, d’honorer leurs croyances, de leur dire que ce dans quoi ils croient a de la valeur et qu’ils méritent le respect. Ibn raconte l’histoire d’un adolescent français, musulman, qui devient orphelin lorsqu’il découvre sa mère morte sur son tapis de prière. L’angoisse du rapatriement du corps de sa mère dans son pays d’origine surgit en même temps que la douleur de la perte. Alors, pour rester près d’elle, il n’en parle à personne et il va tenter de l’enterrer seul, non loin de chez lui, en région parisienne, selon le rituel musulman.

Ce moment précis où Ibn décide de ne rien dire à personne, qu’est-ce qui a fait basculer sa pensée ? Est-ce une peur panique, un instinct de protection, ou quelque chose de plus profond lié à la perte de son père ?

Il n’est pas fou, bien au contraire, il est lucide. Il sait qu’à partir du moment où il en parlera, le corps de sa mère ne lui appartiendra plus. C’est un personnage fécond d’un point de vue du conflit intérieur, avec l’opposition intériorité extériorité, sujet et objet, individu et nation, la lutte face à l’ordre établi. C’est en ce sens qu’Ibn est Antigone faite homme.

Antigone est l’incarnation d’un projet qui la dépasse, elle fait rupture, comme l’indique son nom : « contre la lignée ». Ibn lui ressemble en ce qu’il décide d’enterrer seul sa mère : il appartient à une génération qui n’enterre plus ses parents dans leurs pays d’origine ; c’est un changement. Mais Antigone choisit la mort, Ibn choisit la vie, ce qui me permet d’interroger ce qu’est l’héritage, ce qu’on reçoit, ce qu’on arrache, ce qu’on perpétue, ce dont on croit se départir mais qui nous colle à la peau et de mettre en miroir les souvenirs, les espérances, l’enracinement, le mouvement, la fuite.

On parle souvent du deuil comme d’un moment qu’on traverse. Mais Ibn, lui, y reste, il s’y installe. Pourquoi ?

Il s’installe auprès du corps de sa mère qui se décompose, mais lui ne voit que sa Maman. Demeurer (au sens du lieu qu’on habite) auprès d’elle, c’est prolonger son existence et leur relation. Il va falloir du temps à Issa pour faire le deuil de sa mère, ce lieu qui ne l’entourera plus de ses bras. Issa veut devenir architecte pour éviter son propre effondrement, je crois. Ce personnage est inspiré d’un homme, Sabre Bougrine, un architecte contemporain qui est à l’origine du projet de reconstruction de la mosquée du onzième arrondissement de Paris. Il œuvre pour l’édification d’espaces sacrés. Je vous laisse imaginer la détermination, l’endurance qu’il faut pour porter ce genre de projets dans un monde où les puissants peuvent faire des saluts nazis mais où la haine et les humiliations s’abattent en permanence sur ceux qui luttent pour exister, prier et mourir dignement.

Y a-t-il une scène, un passage, qui vous a particulièrement marqué en l’écrivant, par sa difficulté ou son intensité émotionnelle ?

C’est une scène qui suggère ce qui se passe plus qu’elle ne le dit. Issa cherche tellement à retrouver sa mère qu’il l’appelle de tout son être, de tout son corps, de tous ses membres qui se crispent et se relâchent dans un râle de frustration. Je laisse au lecteur le soin de trouver cet endroit.

Votre style est très dépouillé, tendu, parfois brutal. Est-ce que cette écriture-là s’est imposée d’elle-même, ou est-ce une manière de se tenir au plus près de la vérité ?

En règle générale, dans ce texte, j’ai évité les images. Je ne voulais pas que cette histoire soit « romantisée ». Le réel est difficile à vivre pour cet adolescent et pour les musulmans de France. Je préfère dire : « il a mal » plutôt que « la douleur lui scie l’estomac ». Mon style rend compte de la violence du monde « dépouillé, tendu, (souvent) brutal » que l’État français impose aux musulmans et, plus généralement, aux Arabes et aux Noirs.

La liberté aujourd’hui, selon vous, est-elle une réalité ou un mythe ? Quel est le degré de liberté dont nous disposons réellement ?

Céleste, un des personnages de Noire précieuse, dirait qu’être libre c’est pouvoir choisir ses chaînes. J’ai choisi les miennes, dont je peux me défaire. Pour cela, je suis pleine de gratitude, hamdoullah, Dieu merci. Je continue d’écrire et d’agir pour que tout le monde puisse en faire et en dire autant.

#AsyaDjoulaït #Ibn #DeuilEtSpiritualité #MusulmansDeFrance

Laisser un commentaire