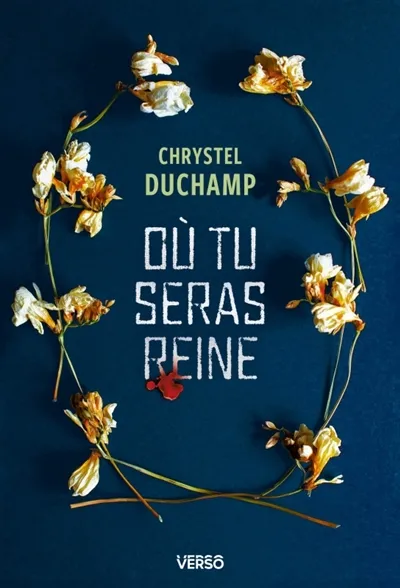

Chrystel Duchamp nous parle de son livre Où tu seras reine, publié chez VERSO.

« Comme toujours dans mes romans, j’avais foi en ma structure narrative.

Je m’accrochais à elle à la moindre incertitude. »

– Chrystel Duchamp

INTERVIEW

Pourquoi ce livre et pourquoi maintenant ?

Ce roman marque une rupture avec mes quatre précédents titres qui s’inscrivaient parfaitement dans les codes du polar/suspens.

Où tu seras reine est beaucoup plus personnel, plus écorché, plus extrême.

En mûrissant, j’ai de moins en moins envie de raconter des histoires de policiers et de tueurs en série. Je préfère me concentrer sur l’humain et ses ressorts psychologiques.

Ce roman est né dans un contexte personnel particulier. Je traversais une période de ma vie où je recherchais la solitude. Ce besoin s’est exprimé jusque dans l’écriture, ce qui m’a conduit à imaginer un récit à huis-clos, avec un nombre réduit de personnages.

Pendant presque deux ans, je me suis enfermée dans la maison de Où tu seras reine, avec Maud, seule protagoniste du roman.

Le sujet de la relation fusionnelle mère-fille s’est imposé à moi alors que je menais une réflexion sur mon propre vécu. J’ai grandi dans une famille aimante, avec une figure maternelle hyper protectrice. Je me suis demandé jusqu’à quel point, en surprotégeant un enfant, une mère pouvait l’abîmer. Ou comment cet amour, malgré toute la pureté qu’il induit, peut causer des dégâts.

Quel a été le point de départ de ce livre ? Une image, une émotion, une idée ? À quel moment avez-vous su que vous teniez l’histoire que vous vouliez raconter ?

Il y a eu trois éléments déclencheurs : l’envie d’écrire sur une relation mère-fille fusionnelle, mettre en scène le syndrome de Diogène – une pathologie qui me fascine par sa complexité – et enfin, comme je le disais plus haut, répondre à un besoin de solitude et d’introspection.

J’ajoute que limiter le champ d’action et le nombre de protagonistes représentait pour moi un défi. Et en écriture, j’adore les défis ! À chaque nouveau roman, j’aime me mettre en danger. Pour me surprendre, mais aussi pour surprendre mon lectorat.

Je ne commence jamais à écrire sans disposer du début et de la fin de mon intrigue, pitch qui se résume à quelques mots. Puis je réfléchis à la structure narrative qui servira au mieux mon récit, mon propos.

Ici, j’avais envie d’une intrigue construite comme une chasse au trésor, avec une protagoniste qui évolue de pièce en pièce, à la recherche de réponses sur son passé.

Vient la dernière phase du processus avant de passer à l’écriture : je laisse reposer mes idées pendant plusieurs mois jusqu’à maturation.

Pour résumer : mon histoire est viable quand le sujet a mûri, que le pitch est prêt et que la structure narrative est définie.

Aviez-vous des rituels ou des habitudes spécifiques pendant l’écriture ? Un lieu, une heure, ou des conditions particulières pour vous plonger dans cette histoire ?

D’habitude, je n’ai pas de routine, ni de rituels spécifiques pour écrire. Mais ce roman-là fait exception. J’avais besoin de m’isoler. Pendant les phases d’écriture, il m’est arrivé de louer un bureau en dehors de chez moi. Je portais aussi des bouchons d’oreille pour être totalement immergée dans mon récit. Le silence absolu et la solitude étaient mes deux acolytes d’écriture. J’ouvrais mon document Word comme si j’ouvrais les portes de la maison, puis je me laissais guider par Maud et son histoire.

J’écris l’après-midi ou le soir, en semaine ou le week-end… Je n’ai pas de plages horaires prédéfinies. Seules l’envie et l’inspiration me motivent. J’ai constaté être moins efficace quand je me force. Si je bloque devant mon écran, je reporte ma session d’écriture à plus tard.

Sur le plan matériel, peu de choses me suffisent : mon ordinateur, un carnet avec mon plan et mes notes, une connexion Internet pour vérifier que je ne raconte pas trop de bêtises et beaucoup de photos et d’iconographies pour m’aider dans les descriptions.

Quelle a été la scène la plus difficile à écrire et pourquoi ? Était-ce en raison de son intensité émotionnelle, de sa complexité narrative ou d’un autre facteur ?

Je vais essayer de ne pas spoiler, mais à mi-chemin de l’intrigue, Maud ouvre un coffre en bois et fait une découverte macabre. Pendant les phases de réécriture, j’éprouvais un blocage au moment de retravailler cette scène. Ce blocage m’a conduit à ajourner le projet pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Dès que je me penchais à nouveau sur mon texte, je devais tout reprendre depuis le début, jusqu’à atteindre cette scène et ce blocage. Une sorte de cercle vicieux s’est installé… Douloureux et frustrant. Les difficultés à rédiger ce chapitre prennent racine dans mon vécu. Je ne peux pas vous en dire plus, sinon que l’intensité émotionnelle m’a souvent mis des bâtons dans les roues. Parce que je puisais dans ma propre histoire, dans mes propres peurs et dans mes propres souffrances.

À l’inverse, y a-t-il une scène ou un passage qui s’est imposé à vous naturellement, sans effort ?

La notion de chasse au trésor, d’escape game, de déambulation de pièce en pièce, était une évidence pour moi. Cette construction précise a tenu le rôle de béquille : un itinéraire tracé sur la route sinueuse de l’écriture.

Comme toujours dans mes romans, j’avais foi en ma structure narrative. Je m’accrochais à elle à la moindre incertitude.

Votre style est très visuel et sensoriel ; c’est, je crois, la raison pour laquelle les cœurs sont happés. Comment travaillez-vous vos descriptions pour qu’elles soient à la fois évocatrices et percutantes ?

En effet, le roman est très organique, très sensoriel.

Par mes descriptions, j’en appelle aux cinq sens.

Ce processus était primordial pour que le lecteur se sente immergé dans cette maison, dans l’histoire de Maud, mais aussi dans son mental.

Pour les descriptions visuelles, je travaille avec de la documentation. J’imprime des planches de photos pour m’inspirer des lieux que je décris. J’ai compilé de nombreux documents iconographiques sur le syndrome de Diogène, sur l’état de corps en décomposition.

Pour les autres sens, notamment l’ouïe et l’odorat, j’en appelle à mes propres expériences sensorielles, à mes souvenirs olfactifs et sonores, pour retranscrire au mieux l’atmosphère dans laquelle Maud évolue.

Afin que ce style sensoriel soit le plus percutant possible, il fallait que j’évite l’auto-censure.

Mes mots devaient être percutants, précis, pour que mon récit soit brutal, viscéral, sans concessions. J’ai donc eu recours à un vocabulaire cru. Pour le lecteur, l’expérience peut être désagréable, répugnante, épuisante, mais elle n’en est que plus immersive.

Parlez-nous de Maud. Pourquoi ce choix ? Quel a été son cheminement ? Comment ce personnage a-t-il été construit ? Pourquoi avoir choisi de montrer sa relation toxique avec sa mère ? Peut-on aimer quelqu’un au point de se perdre soi-même ?

Comme je le disais précédemment, j’avais envie d’écrire un roman avec un seul protagoniste. Avec cette économie de moyen, j’allais devoir faire beaucoup avec peu. Que Maud souffre d’une maladie mentale lui conférait un statut de narrateur non fiable. Je voulais que les lecteurs aient pitié d’elle, éprouvent de l’empathie, mais aussi de la méfiance. Leur rapport à ce personnage devait être ambigu, ils devaient sans cesse se sentir déstabilisés.

J’ai pris du temps pour arrêter mon choix quant à la pathologie de Maud. Il fallait qu’elle soit complexe tout en servant au mieux le récit. J’avais à cœur de faire la lumière sur la schizophrénie qui souffre de nombreux clichés. Pour que mon personnage soit le plus crédible possible, j’ai lu des témoignages de patients, j’ai écouté beaucoup de podcasts.

Quant à la relation toxique avec la mère, cela répondait à un propre besoin introspectif, mais aussi à l’envie de questionner sur les frontières de l’amour.

Dans mes romans, j’aime aborder la notion de limite. Avec Où tu seras reine, je me suis donc interrogée sur les limites de l’amour maternel. « Jusqu’où peut aller une mère pour protéger son enfant ; qu’est-ce qu’un enfant est prêt à accepter sous couvert de l’amour de ses parents ? »

Maud est en quête de vérité, mais cette vérité est douloureuse. Dans nos sociétés où l’on valorise la transparence et la quête de sens, pensez-vous que tout savoir est nécessairement une libération ?

Une question hautement philosophique ! Je pense que la quête de vérité est appréhendée différemment par chaque être humain. Je fais partie de ces personnes qui aiment décortiquer leur existence, leurs points forts et leurs points faibles, leur passé, leurs pensées, leurs mécanismes. Comme si comprendre ces aspects pouvait m’aider à mieux m’aimer, à être heureuse. Je dis souvent que chaque être humain aurait tout intérêt à consulter un psy au moins une fois dans sa vie. Quand j’écrivais Où tu seras reine, j’étais dans cette recherche extrême de compréhension. Hélas, cette quête peut s’avérer épuisante. Certes, elle libère les douleurs, la parole, mais avec le risque que des réponses entraînent de nouvelles questions. Alors l’introspection peut être sans fin. De ce cercle perpétuel peut naître un épuisement… Il faut trouver le bon équilibre. Apprendre à se comprendre, à se connaître, sans oublier la nécessité de, parfois, se ficher la paix !

L’absence du père est marquante dans l’histoire. Que pouvez-vous nous en dire ?

L’absence de père dans l’histoire personnelle de Maud me permettait de réduire au minimum le cocon familial, et de limiter le point de vue à une seule personne : la mère. Maud n’a qu’une figure à laquelle se référer et toute son existence repose sur cet unique point de vue. J’explique d’ailleurs que mère et fille vivent isolées, sans contact avec d’autres membres de la famille, sans amis. C’était important de réduire drastiquement le lien social de ces deux femmes, pour encore mieux les enfermer dans cette relation fusionnelle intense. L’absence du père m’a aussi permis de broder autour d’une série de non-dits et de cachotteries de famille. Et quoi de mieux dans un thriller psychologique qu’une héroïne qui déterre des secrets ?

Quelle a été votre plus grande crainte pendant l’écriture de ce livre ? Était-ce lié à la réception du public, à la justesse du sujet, ou à quelque chose de plus personnel ?

Ma plus grande crainte reposait effectivement sur la justesse du récit. Je voulais que le lecteur soit immergé dans le texte. Que ses cinq sens soient en éveil. Qu’il infiltre la psyché de Maud, qu’il évolue à ses côtés, qu’il ressente les choses comme elle les ressent. Je savais que mon texte allait être intense, sordide, macabre. Pourtant, je voulais intégrer de la poésie à mes mots, pousser mon style littéraire dans ses retranchements, que ce soit dans la violence de certaines scènes et, à l’inverse, dans la poésie de l’écriture.

Une fois le roman terminé, avez-vous ressenti un soulagement ou un vide ? Comment passe-t-on à un autre projet après une histoire aussi forte ?

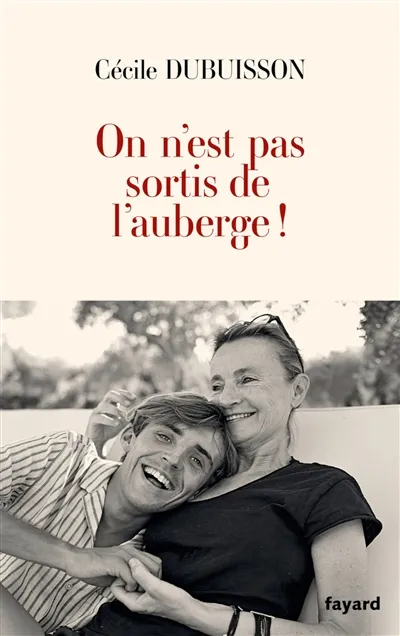

Il m’a fallu deux ans pour terminer ce roman. Non sans douleurs. Je n’y serais jamais parvenue sans le soutien de mon conjoint, ni sans les encouragements de Glenn Tavennec, mon éditeur. Il a su trouver les mots pour me redonner confiance et me faire concrétiser le texte le plus juste et personnel qui soit. Quand, enfin, j’ai terminé le premier jet, j’ai ressenti un grand soulagement. Je compare souvent cet état à celui d’une mère qui voit son adolescent quitter le nid : tiraillée entre l’envie de le garder contre sa poitrine et celle de le laisser s’envoler !

Concernant mon prochain opus, j’y réfléchis sereinement. Où tu seras reine aura marqué un tournant certain dans mon style littéraire, mais aussi dans les sujets que j’ai envie d’aborder, et la façon dont j’ai envie de les aborder. Pour mon 6e roman, j’aimerais garder cette dualité violence/poésie, l’aspect introspectif fort, et la thématique de l’amour.

J’essaie de ne pas céder à la pression. Et comme pour chaque roman, je laisse mûrir l’idée. Bien au chaud dans mon cerveau. Dans mon cœur.

#ChrystelDuchamp #OùTuSerasReine #RelationMèreFille #SyndromeDeDiogène #Interview

Laisser un commentaire