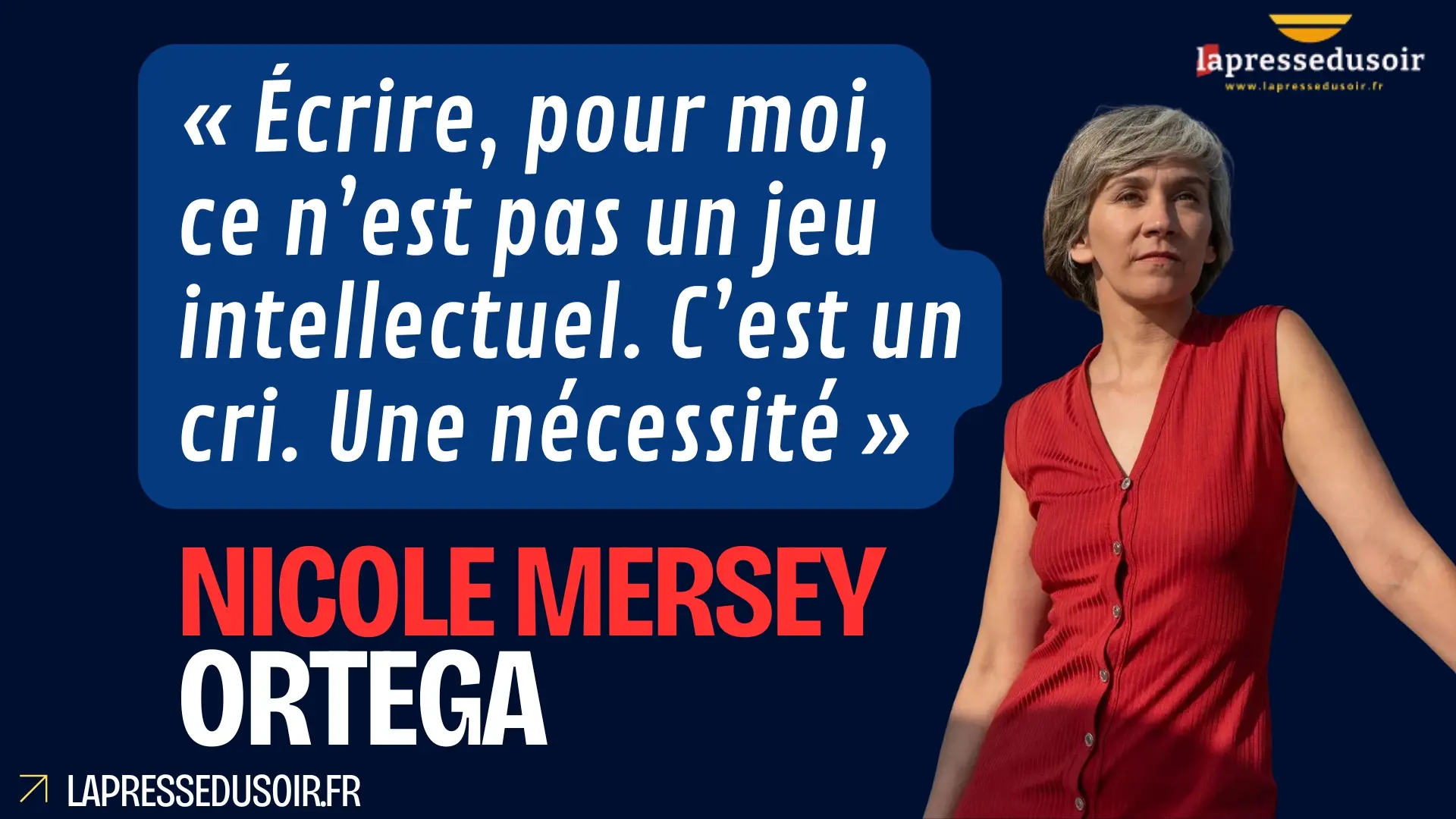

Nicole Mersey Ortega nous parle de son livre Même le froid tremble, publié aux éditions Anne Carrière.

Nicole Mersey Ortega, fille du Chili, est une comédienne et romancière française. Elle vit aujourd’hui entre Santiago et Paris. Artiste aux multiples talents, elle excelle au théâtre comme au cinéma.

Lire Le Livre Ici… Même le froid tremble,Nicole Mersey Ortega

Lire aussi cet Article… Entretien avec Gérald Wittock

INTERVIEW

Le titre de votre livre reprend une phrase que la narratrice répète souvent : «Ne vous inquiétez pas, même le froid tremble ». Une affirmation d’une force et d’un optimisme incroyables. Qu’est-ce que cette phrase incarne pour vous ? D’où vous vient-elle ?

Je suis née au cœur de la cordillère des Andes, dans un petit village, des paysans arriéros et mineurs vivaient dans cette parcelle du monde reculée de la capitale. Dans cette partie de Santiago le froid vous pénètre les veines, l’hiver on se réchauffait à côté du brasero, on dormait habillés et avec une bouilloire pendant les longs mois d’hiver, le chauffage central et le double vitrage n’existent pas ici.

Les pauvres ici ont des maisons en bois, les murs sont fins, le froid est l’invité partout, surtout les hivers, après les longues pluies, puis le froid de la neige. Dans mon enfance, j’ai grandi dans cette montagne, puis dans le campement à côté du fleuve Mapocho, des maisons posées sur les rives du fleuve, l’humidité et le froid faisaient partie de la famille comme les chiens bâtards.

Cette phrase veut dire simplement que, vivant dans la misère, même le responsable de cette misère tremble, de peur de faim ou de froid. C’est une métaphore pour parler aussi de l’État, du gouvernement, des dictateurs, des méchants hommes, une façon de dire qu’ un jour la roue tournerait…

Dans l’entame de ce livre, vous dites : « Les enfants ne comprenaient pas encore la métaphore : même l’eau nous manquait, tout allait nous manquer. » Cela instaure d’emblée le ton de la suite du récit. Était-ce volontaire ? Comment avez-vous pensé la progression des émotions pour que cette intensité se développe tout au long du livre ?

Oui, c’était fait exprès.

Je crois que les enfants qui ont été forcés de vivre près de la misère développent très tôt des réflexes, des pensées et des réactions d’adultes. Beaucoup sont obligés de travailler très jeunes, de devenir le père de leurs sœurs, la mère de leurs frères. Ils doivent se débrouiller, comprendre très vite la valeur de l’argent, apprendre à faire des économies.

Je pense que dire, très rapidement dans ce livre, que les enfants ont compris cette métaphore, c’est affirmer qu’ils comprennent la douleur. Et qu’il faut les protéger.

Parce qu’en étant passée par là, j’ai compris très tôt le monde. Il ne nous est pas étranger, quand on est forcé de le regarder en face.

La suite des émotions, je ne l’ai pas pensée d’un seul coup. Je ne me suis pas posé de questions. Mais je savais que la multiplicité des personnages, des histoires qui se croisent, allait produire un effet boule de neige.

C’est cette accumulation de choses difficiles, en si peu de temps, qui fait naître l’émotion. Parce qu’on comprend très vite qu’il ne s’agit pas d’événements exceptionnels. Bien au contraire : ici, on normalise la violence. C’est un pays né du viol des femmes par les colons, d’hommes absents, d’héritages brisés.

L’oralité traverse tout le récit, avec des chansons populaires, des cris de rue, des insultes : était-ce une manière de rendre hommage à la langue vivante des quartiers ?

En réalité, cette oralité – comme vous dites – c’est simplement notre manière de parler, à nous, les Chiliens. C’est aussi notre manière de parler en français, nous les Chiliens francophones, et plus largement, nous les peuples issus des migrations.

Cette oralité, c’est une manière de dire que la langue est vivante. Qu’elle suit le cours des déplacements, des exils, des métissages. L’espagnol en Amérique latine, par exemple, est un paysage multiple. Ce n’est pas une langue uniforme, bien au contraire. Elle est remplie de traces, d’ancêtres, de restes de langues des peuples originaires qui ont été génocidés par les colons. Ce sont des résidus de langage qui traversent le temps et résistent, souvent même sans que nous sachions d’où ils viennent exactement.

Cette oralité, je la voulais aussi en français. Pour venir bousculer un français trop monolithique, trop figé, presque muséal. Parce que la France est aussi un pays de migrations, traversé par des langues, des accents, des histoires.

Je me souviens que la première fois que j’ai vu un film de Raúl Ruiz, c’était Dialogue d’exilés. Un film merveilleux, qui raconte l’exil chilien à Paris après le coup d’État de 1973. Ce qui m’avait marquée, c’était la manière dont les dialogues passaient d’une langue à l’autre, en glissant d’expressions chiliennes à des mots français, parfois à l’intérieur même d’une phrase.

Moi aussi, je parle comme ça en français avec mes ami·es chilien·nes. Cette fluidité du langage est un cadeau. Une richesse.

L’importance des chansons est aussi très forte. Parce qu’au Chili, les chansons populaires sont presque des prières. Aujourd’hui, le Chili est devenu un pays d’Instagram, et une multitude de memes (vidéos virales) ont déjà été intégrés dans notre langage quotidien. Ils font partie du paysage sonore et culturel.

Quant aux insultes, elles sont essentielles dans le récit, non pas pour provoquer le lecteur ou la lectrice, mais pour dire la violence. Ici, on s’insulte vite. Mais ce n’est pas anodin : c’est un geste qui vient de la colonie. C’est un pays castré. Les colons ont toujours maltraité les paysans ; puis, après la dictature, les militaires ont insulté les communistes, les femmes, les homosexuels. Et les riches ont toujours méprisé les prolos, en commençant par les salaires de misère et les conditions de travail dégradantes. L’insulte fait partie du vocabulaire quotidien. Elle est extrêmement normalisée ici.

Votre livre regorge d’images surréalistes et de visions quasi mystiques, un style à la fois poétique, cru et incandescent. Quelle est la part de ces mirages dans une vie qui n’est pas que beauté ? Quel rôle joue l’imaginaire dans la reconstruction de la mémoire collective ?

Oui, cette façon d’écrire, je la développe depuis un moment, dans mon écriture théâtrale, poétique, de fiction. Je crois qu’elle découle des poétesses et poètes que je lis, et des recueils latino-américains. Mais je pense qu’au-delà des références de lecture, ce qui provoque vraiment cette écriture, c’est la schizophrénie de l’histoire même de mon pays.

Un pays qui n’est pas encore sorti de la colonisation — cette fois, économique — après la dictature de Pinochet. Un pays qui n’a pas encore donné de réponse à la question des disparu·e·s politiques. Pays qui a accueilli des nazis, et qui a travaillé avec eux pour torturer ses propres enfants. Un pays qui vend même ses ressources naturelles, qui exploite ses enfants, qui fait disparaître ses peuples originaires. Pays qui donne tout aux forces étrangères pour se faire éventrer par l’extractivisme… Un pays qui court à sa propre disparition.

Quand on naît au milieu de ça, on est au milieu d’une hallucination collective. On voit qu’on court à notre perte. On vit avec des fantômes : ceux des ancêtres, des disparu·e·s. Et la terre tremble.

La géographie, l’énergie minérale de cette parcelle du monde, est féroce. Mais on vit enfermés, sous le joug du capital. Toutes ces métaphores, ces images surréalistes que je convoque dans ce récit, sont pour moi une façon de ne pas devenir fou au milieu de l’exploitation. Une façon — peut-être inconsciemment collective — de nous expliquer pourquoi nous devons supporter autant de mépris, autant de souffrance,

pour l’enrichissement d’une classe qui nous maltraite et nous tue.

Je pense que le surréalisme dont vous parlez découle de ça. Un acte hallucinatoire pour sauver l’esprit de la dépression, du suicide, de la mort de l’âme. Une révolution imaginaire. Un acte de survie puissant. Un acte de liberté.

Les femmes de ce roman semblent à la fois victimes et puissantes, humiliées et triomphantes. Que vouliez-vous dire du féminin dans un tel contexte social ?

Le féminin au Chili post-dictature (et pendant la dictature) est un féminin soumis : soumis à l’Église catholique, à l’homme, au pouvoir militaire. Le féminin prolétaire, quant à lui, est assujetti au capital et au travail. Ce sont des ventres faits pour enfanter, destinés à alimenter les usines dans un pays où le droit à l’avortement n’existe toujours pas. Être femme ici demeure un acte de courage, encore aujourd’hui, car la famille chilienne repose presque entièrement sur les mères. Les hommes, en général, sont absents ; ils abandonnent leurs familles. On se définit souvent comme un peuple huacho, un peuple sans père.

Étrangement, il s’agit aussi d’un féminin traversé par le machisme, forgé par l’éducation imposée par le señor, le riche qui donne du travail, et par l’Église. Le patriarcat ici est profondément enraciné ; il a façonné des générations entières d’hommes et de femmes. Heureusement, depuis quelques années — notamment depuis le 8 mars 2018 et le grand mouvement féministe — les lignes commencent à bouger. Mais cette nouvelle vision du féminin est encore très peu partagée par les hommes, qui restent en marge de cette discussion.

Je crois que dans un pays marqué par une histoire traumatique et des blessures aussi profondes que non soignées, on ne peut qu’être à la fois victimes et survivantes — mais avec puissance. Les héroïnes de ce roman sont inconscientes du danger, mais au fond d’elles, une force vitale les pousse à exister, même si cela doit leur coûter la vie. Ce n’est ni un acte punk ni un geste désespéré, comme on l’a parfois affirmé dans certaines critiques de mon livre. Bien au contraire : c’est, selon moi, la seule voie possible pour vivre — même brièvement, même au prix de la mort. Car ce qui reste n’est pas la vie, mais une existence soumise.

Mes héroïnes sont des victimes, parce que le monde patriarcal l’a voulu ainsi. Mais elles sont puissantes, parce que, malgré la mort qui rôde et menace, elles choisissent de vivre avec la liberté et la force propres à leur âge. En vérité, ce sont des femmes indomptables — peut-être le type de femmes qui dérangent le plus les hommes chiliens.

La littérature, pour vous, c’est quoi ? Pourquoi écrivez-vous ?

C’est une question difficile pour moi, parce que je ne vois pas la littérature, ni le jeu théâtral ou audiovisuel, comme des formes de fuite ou d’évasion. Au contraire, ce sont pour moi les seuls espaces où le réel devient pleinement tangible. Ces lieux-là — la scène, la page, la caméra — sont les seuls où je peux être véritablement moi, sans avoir à me cacher, à me plier, à m’adapter. C’est là que j’existe pleinement, et non que je parais.

Jouer, écrire, incarner, inventer… Ce sont des gestes profondément réels, presque vitaux. Là où la société nous impose des rôles figés, des masques sociaux, des filtres — au sens propre comme au sens figuré, notamment à travers les réseaux — l’acte artistique, lui, me permet de tout enlever. D’être nue, au sens le plus profond du terme. D’oser la vérité.

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde saturé d’images, d’identités construites, de façades lisses. On performe plus qu’on ne vit. On se montre plus qu’on ne se dit. Et dans ce contexte, écrire devient un geste de résistance. Une manière de creuser un passage vers une forme d’existence plus brute, plus honnête. Écrire, pour moi, ce n’est pas un jeu intellectuel. C’est un cri. Une nécessité.

J’écris pour dire ce qu’on m’a toujours obligée à taire. Pour faire remonter à la surface ce qui a été enfoui, dissimulé, nié. Les tabous, les silences, les blessures. Je ne cherche pas à plaire ou à adoucir. J’écris comme on crie, comme on hurle, parce qu’il faut bien que ça sorte quelque part. Parce qu’à défaut de pouvoir changer l’horreur du monde, peut-être qu’on peut au moins la nommer. La regarder en face. Et, ce faisant, ne plus être seul·e.

Écrire et jouer, c’est dire « je », mais c’est aussi dire « nous ». C’est chercher les autres à travers soi. Refuser l’effacement. C’est exister, même fragilement, même brièvement, contre la violence du silence.

Vers la fin du livre, une question m’est venue à l’esprit : le pardon existera-t-il vraiment dans le monde d’après ? Aura-t-il encore sa place, et si oui, pourra-t-il être à la hauteur ?

NI PERDON NI OLVIDO! Ni pardon ni oubli. Je ne peux que vous répondre par ce slogan chilien à la question du pardon.

Par contre, l’après est la vraie question. Comme on devient un ensemble après tout ce cirque, comment on réactive le collectif, comment on devient solidaire, comment on travaille toutes et tous vers le « bien » commun et non plus individuel. Comment on quitte l’égoïsme et l’individualisme de notre chemin et on comprend que le futur, si doit exister un, est ensemble et non plus jamais seules.

Ici au Chili particulièrement j’ai l’espoir que l’extrême droite ne gagnera pas dans les prochaines elecciones presidenciales, que la candidate Janette Jara du PC sera élue et pourrait diriger notre pays et lutter pour des conditions dignes de vie, de santé, d’éducation et de travail, j’ai de l’espoir que ceux qui sont au pouvoir comprendront que les ressources naturelles font aussi partie du monde, qu’on quittera l’anthropocentrisme et tout type de pensée dominante qui place les un sur les autres, que les génocides cesseront, que Palestine sera libre… mais c’est un espoir personnel pour ne pas sombrer… peut-être encore une forme d’hallucination

#NicoleMerseyOrtega #MêmeLeFroidTremble #Chili #NiPerdonNiOlvido

Laisser une reponse